PNAS | 近藤绝缘体表面实现高效拓扑二极管效应

拓扑,这个曾经抽象的数学概念,如今正在重塑现代电子技术的蓝图。在凝聚态物理、材料科学,信息电子学等领域,拓扑概念的引入为传统的电子器件(如二极管、自旋器件、光电转换器件等)性能的提升带来了新机遇。早在2012年,理论物理学家们就预言了可以在拓扑绝缘体表面,利用p型与n型拓扑表面态制备拓扑pn结,并在电子器件上有较高的应用价值【PRB 85, 235131 (2012)】。理论上可以通过门电压调控等手段构造拓扑pn结,这些方案在二维薄膜材料中容易实现。相比之下,三维材料更加稳定也更适合元器件的大规模集成,但是如何在三维的拓扑绝缘体表面实现二维拓扑pn结还一直没有突破。

以重费米子材料为代表的强关联电子材料可以兼具很强的电子关联效应和电子自旋-轨道耦合效应,从而形成复杂的关联拓扑物态。浙江大学物理学院关联物质研究中心致力于研究强关联电子材料体系中的新奇量子态,尤其在重费米子材料相关的研究中取得一系列重要进展。关联物质研究中心的焦琳研究员对近藤绝缘体SmB6的拓扑性质开展了多年的深入研究,并发现了其区别于弱关联拓扑绝缘体的独特性能,如体态绝缘能隙很小易于调控,表面态的态密度很高易于探测,表面态存在显著的自旋-动量方向锁定的隧穿等【Nat. Commun. 7, 13762 (2016);Sci. Adv., 4, eaau4886 (2018); Science 377, 1218 (2022)】。基于前期的研究基础,关联物质研究中心袁辉球、焦琳研究团队与美国佛罗里达州立大学的王啸宇、熊鹏等人密切合作,首次在块体材料(SmB6)的表面实现了拓扑二极管效应,并观察到了较高的整流效应及光电转换效率。

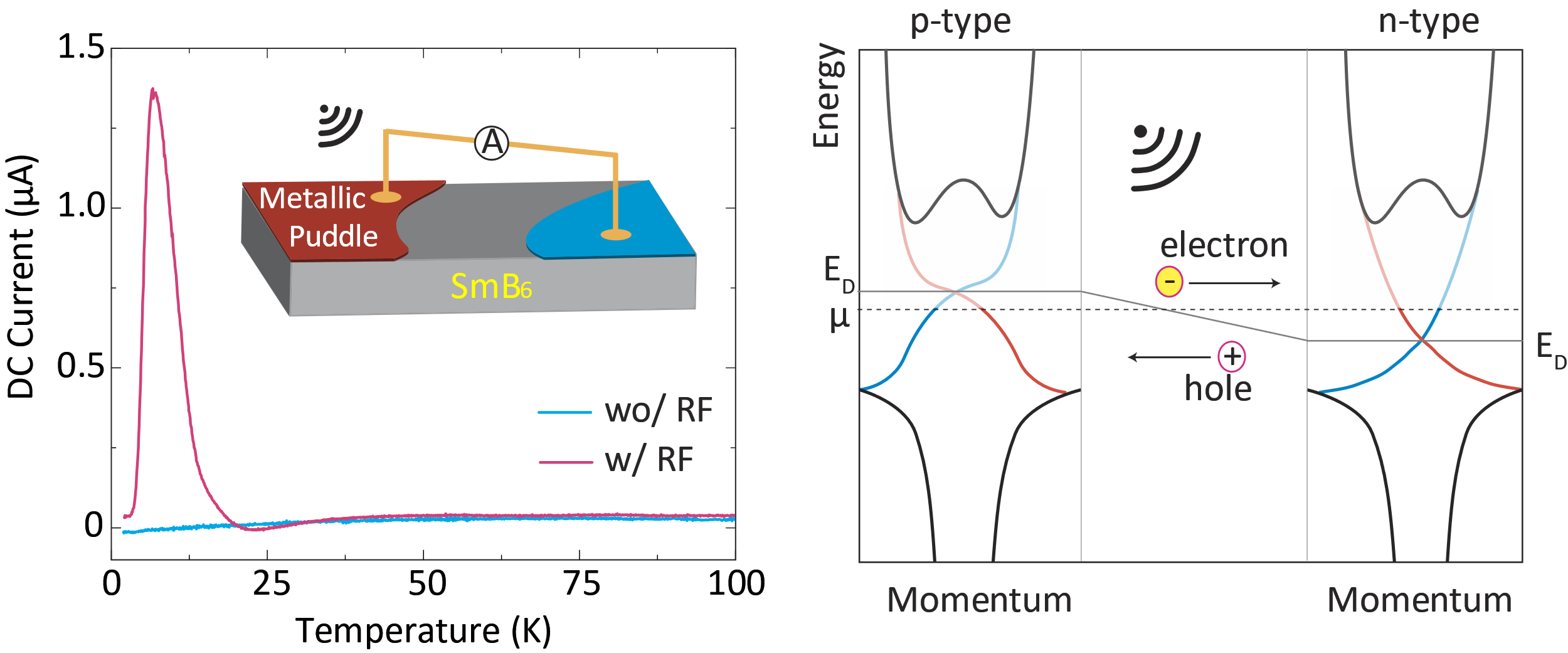

SmB6作为强关联电子材料的代表,凭借其易调控的小能隙(仅3~5 meV)和易探测的拓扑表面态,成为研究关联拓扑绝缘体的理想实验平台。在5-15K的低温下,其表面态会经历拓扑相变并逐渐形成完整的拓扑表面态。在这段中间温度,拓扑表面态的空间不均匀性打破了镜面对称性。在足够强的微扰作用下,团队发现该材料表面可以自然形成p型与n型表面电子态,这如同在材料表面“绘制”出无数微小的二极管。也正是在这一过渡温区,该研究团队发现SmB6在射频(RF)调制下表现出明显的整流效应与光伏效应:在功率低至-20 dBm,频率在6.5 MHz左右的RF信号的辐射下,可以在距离小于1mm的两个电极产生大于1微安的直流电流输出。该自生pn结的工作频率和输入功率明显低于许多其它薄膜拓扑材料。随后,佛罗里达州立大学的王啸宇博士还对由于空间上不均匀的拓扑表面态所形成的整流电流做了数值计算,取得了和实验一致的结果。上述发现表明SmB6具有较高的应用潜力,可以用来设计光电探测器或从微弱的环境热辐射中收集能量等,为自供电传感器或太空能源收集提供了新思路。另外,该发现也揭示了一种范式,即可以通过自发的空间不均匀性在强关联拓扑绝缘体表面实现并应用拓扑pn结,这一方案有望在其它拓扑绝缘体中得到进一步应用。

该成果以“Realizing a topological diode effect on the surface of a topological Kondo insulator”为标题,于3月20日在线发表于美国科学院院刊(PNAS)。浙江大学物理学院关联物质研究中心博士生张加文和王承威,以及佛罗里达州立大学物理系博士生花珍琪为共同一作。浙江大学物理学院关联物质研究中心焦琳研究员和袁辉球教授,以及美国佛罗里达州立大学王啸宇博士为论文共同通讯作者。该工作获得了科技部重点研发计划,国家自然科学基金,浙江省自然科学基金等项目的资助。

论文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2417709122

图注:SmB6表面拓扑二极管产生的整流效应及其微观机理。